|

中央構造線 |

|

豊丘中学校 岩石園 3

|

中央構造線 |

|

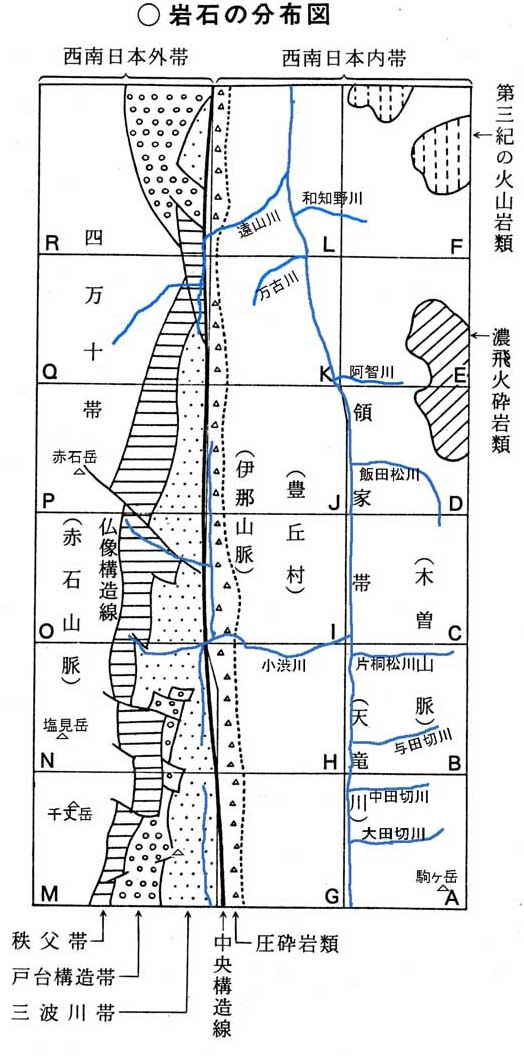

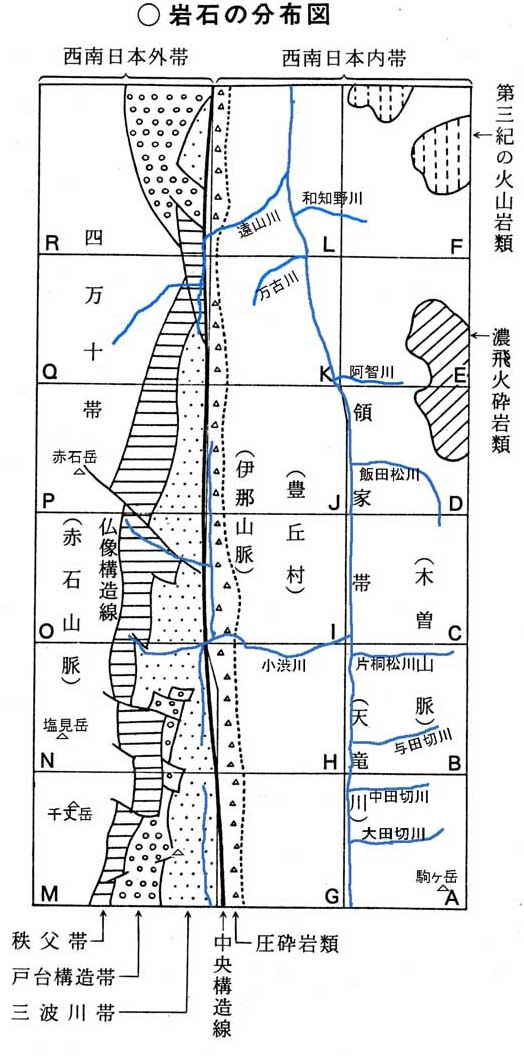

これは一般に秩父中・古生層といわれる地層が分布するが、三波川帯と同じような変成作用を受け、千巻岩などが多い。秩父帯の端は 仏像構造線と呼ぶ著しい断層が走っており、この断層より太平洋側には中生層~第3紀層の地層が重なっている。

だから仏像線という断層線は、古い日本と新しい日本とを分けている。大変重要な境界線である。

仏像線より東側を四万十帯の中生層からできている。この堆積岩も変成作用をうけ一部は千枚岩となっている。赤石山脈の一部には、中生層の中へ新第三紀の花こう岩が貫入している。駒ヶ岳周辺にその花こう岩がある。従ってその花こう岩の周辺の中生層は、熱変成をうけ、ホルンフェルスとなっている。以下のように外帯の部分は、三波川帯、秩父側帯、四万十帯が構造線(大規模な断層線)を境にして規則正しく並んでおり、それが中央構造線と並行に配列しているところから帯状構造をしていると一般にいわれている。

下伊那の位置

下伊那は日本の中央に位置し、フォッサマグナの西側にあるため西南日本に属する。さらに、中央構造線がとおっていて、内帯と外帯にまたがっている。内帯は領家変成帯の代表的発達地となっており、花こう岩と領家変成岩が基盤をつくっている。

南部では第三紀の堆積岩・火山岩が、中央部天竜川沿いには河岸段丘や扇状地の著しい発達による厚い礫層が基盤をおおっている。

領家帯は中央構造線に沿って瀬戸内海地域まで延長している。赤石山脈と伊那山脈とを分ける中央構造線は、鹿塩片麻岩の名の示すとおり、中央構造線研究の発祥の地であり、代表的な模式地である。著しい断層線谷は西南日本を縦断して九州まで続いている。赤石山脈は西南日本外帯に特徴的な帯状構造が見事に配列しており、三波川帯・秩父帯(中・古生層・)四万十帯(中生層)が赤石から四国九州まで連続している。これら外帯山地は同じ地質のため地形・植生に共通性がみられ、起伏の大きい山地を形成している。