祭・歴史[歴史・史跡]

松尾多勢子(まつお たせこ)

━━━人物紹介

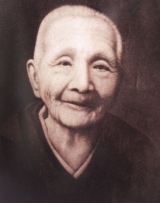

- 文化8年8月5日(1811年9月22日)に生まれた幕末期の尊皇派女性志士。

松尾多勢子

━━━多勢子のたどった人生

- 信濃の国伊那郡山本村(現在の長野県飯田市)出身。19歳で伴野村(同県豊丘村)の松尾淳斎に嫁いだ。夫婦仲は良く7人の子を育てながら、家業の傍らともに和歌や平田派国学などを学んだりしたが、文久2年(1862年)に夫の許しを得て上洛し、尊皇攘夷運動に参加した。

- 翌年、足利三代木像梟首事件に関与したとして京都を追われて長州藩に逃れるが、後に秘かに伊那郡に戻って、天誅組や水戸天狗党の伊那地方における支援者として活動した。明治元年(1868年)には再度上洛して、岩倉具視に仕えて新政府関係者との連絡調整役として活躍するが、翌年に新政府の確立を見届けた後は伊那郡に帰り、地元で農業や養蚕に勤しみながら晩年を過ごした。

━━━多勢子の遺した歴史

- 当時の信濃南部一帯では有名な存在で、島崎藤村の「夜明け前」にもその名前が登場しています。また、女性でありながら志士として活躍した珍しい存在であったため、戦前は良妻賢母の典型として喧伝されるほどでした。

●●●