ホーム > 公民館・スポーツ > 豊丘村の文化財 > 豊丘村の生んだ幕末の女傑 松尾多勢子

豊丘村の生んだ幕末の女傑 松尾多勢子

松尾多勢子の生涯

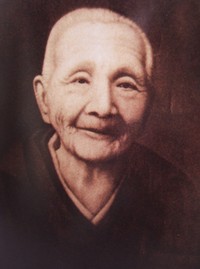

江戸時代後期の文化8年(1811)下伊那郡山本村(現飯田市山本)竹村黨盈の長女として生まれた。12歳の時、父の実家である北原家に預けられ、従兄の因信から読み書きと和歌を、因信の妻からは家事と礼儀作法を学んだ。19歳の時、伴野村の松尾佐治右衛門淳斎と結婚。主婦として30余年を過ごし、その間に3男4女を育てると共に、家の切り盛り一切を担う傍ら、わずかな時間を見つけては和歌詠みに励んだ。ことに和歌を福住清風・石川依平・小林歌城等に師事。嘉永5年秋、来飯した平田篤胤門人岩崎長世の説く尊王攘夷論に深く感化された。文久元年51歳の時に入門し、伊那谷での語学普及活動に尽力。

江戸時代後期の文化8年(1811)下伊那郡山本村(現飯田市山本)竹村黨盈の長女として生まれた。12歳の時、父の実家である北原家に預けられ、従兄の因信から読み書きと和歌を、因信の妻からは家事と礼儀作法を学んだ。19歳の時、伴野村の松尾佐治右衛門淳斎と結婚。主婦として30余年を過ごし、その間に3男4女を育てると共に、家の切り盛り一切を担う傍ら、わずかな時間を見つけては和歌詠みに励んだ。ことに和歌を福住清風・石川依平・小林歌城等に師事。嘉永5年秋、来飯した平田篤胤門人岩崎長世の説く尊王攘夷論に深く感化された。文久元年51歳の時に入門し、伊那谷での語学普及活動に尽力。文久2年52歳の時、意を決して単身上洛。「信州から出てきた歌詠みばあさん」というふれこみで諸卿の門に出入りし、宮中の女官と親交を結ぶようになった。一方、長州藩の品川弥二郎・渡辺新三郎や平田門人の三輪田元綱・角田忠行等勤王の志士と交わり国事に尽力した文久3年2月、平田門人らによる足利三代木像梟首事件が起こる。これを機に平田一門に弾圧の手が強まり、多勢子は長州藩邸に潜伏し難を逃れた。この年帰郷するが、郷里では多勢子を頼ってくる志士も多く、彼らの面倒をよくみた。明治元年再度上洛し、岩倉家からの懇望に依り客分として入り、明治2年帰郷するまで、子女教育から家政全般を取り仕切る任に携わり、「岩倉の女参事」と呼ばれた。

明治27年6月、天寿を全うし、神稲村伴野の地にて84歳で没す。明治36年、維新に功績があったとして、多勢子に正五位が贈られた。また、生前の明治25年には、皇后陛下から白縮緬一疋が下賜されている。

伊那谷の国学の流れ

江戸時代の後期、文化・文政の頃、国学者が次々と伊那谷を訪れた。飯伊地方への平田派国学の伝播は松沢義章によってもたらされた。義章は諏訪の人で、天保4年に平田篤胤の門人となり、江戸と飯田の間を行き来して金銀べっ甲の行商を営んでいた。信濃の国の平田派国学の伝播に最も影響を与えたのは岩崎長世である。嘉永5年の秋、長世は飯田を訪れ、和歌や能楽を教える傍ら時世を語り、平田派国学を論じ、平田篤胤没後門人を拡大させていった。主な入門者は北原稲雄・松尾多勢子・松井美澄・原信好・奥村邦秀・樋口光信等で、長世が飯田を去るまでの12年間に教えを受けた者は80人を超えた。平田派国学の伝播の特色は、信濃国の各地に、拠点をもって社中を形成していった事である。飯伊地方では、伊那谷における最初の平田派門人と言われる。旗本座光寺氏の家老片桐春一をはじめ、石神政昌・前沢万重等を中心とした山吹社中があり、平田国学を中心とした学習会「義雄集」(まめのおのつどい)、本学霊社の造営等の活動を展開した。もう一つは岩崎長世・北原稲雄を中心としたグループで、原信好・松尾多勢子・今村豊三郎等々数多くの門人を擁して活動した。この両派はお互いに気脈を通じて活動を共にし、平田篤胤の書物の上木(刊行)をはじめ、様々な学習会や普及活動に尽力した。また中津川の平田派国学者たちも伊那谷と深い交流をもって連携している。伊那谷の国学運動は、時勢にのり、水戸浪士伊那谷通過への対応や上洛しての志士的活動などを展開することになる。

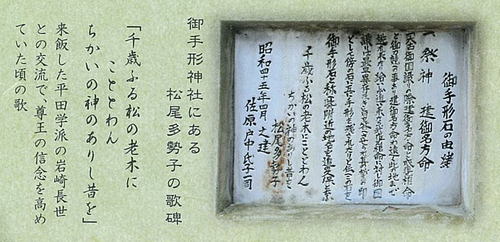

御手形神社にある松尾多勢子の歌碑

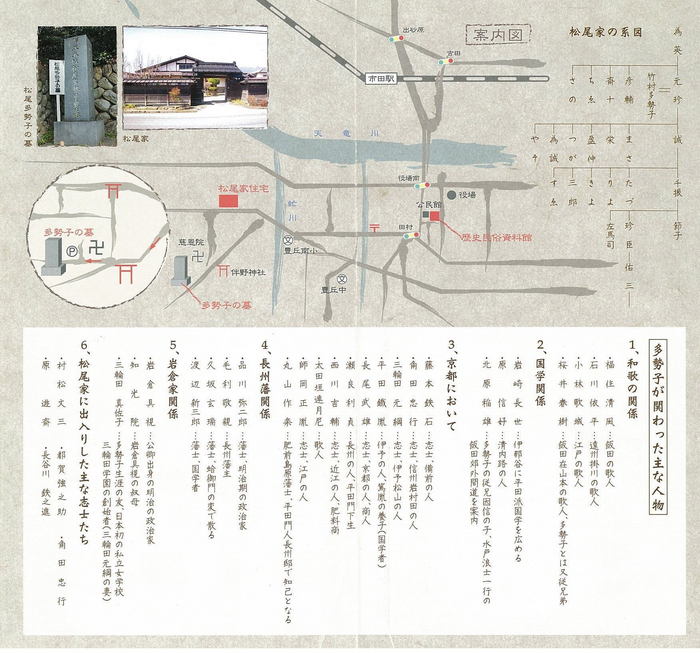

松尾家・関係する人物

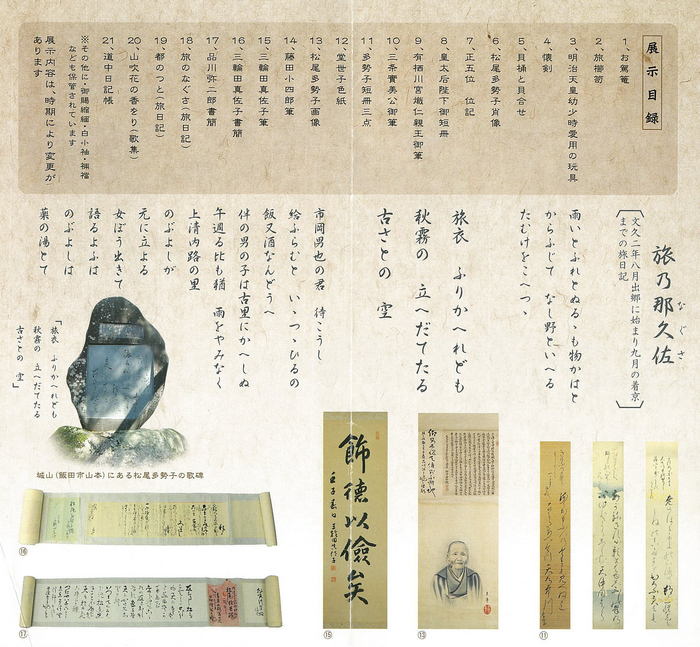

豊丘村歴史民俗資料館 展示品

展示目録・旅のなぐさ・歌作品

展示品の紹介